2021年より、厚生労働省から派遣労働者の同一労働同一賃金データが公表されています。

毎年の実際の職業の平均賃金が統計で求められています。

「職業を何年行っていれば、最低でこのぐらいの給料がもらえなくてはなりません」

という金額が、日本の労働統計から導き出されているのです。

とはいえ、すべての文章を読んだうえで、計算して自分の給料を求めるのは大変なので、Excelで簡単に求めることができるツールを民主法律協会で公開しています。

民主法律協会や労働組合などの労働問題について考えている人たちは、「同一価値労働同一賃金」と、「価値」という言葉を付け足しています。

同一価値労働同一賃金は、欧米における女性差別賃金是正のために始まった運動であり、同一労働同一賃金とは厳密には違います。このあたり日本や厚生労働省では曖昧にしてしまっています。この言葉の意味の違いは議論が深まっていく必要があります。

何はともあれ、労働者派遣において、基本的にこれによって示されている賃金を下回ってはならないとされています。

さて、厚生労働省の同一労働同一賃金データの中に、「能力・経験調整指数」があります。

厚生労働省は、職業の能力・経験年数が0年の人の賃金を100%として、1年、2年、3年、5年、10年、20年と上がっていく指数を毎年統計的に導き出し、2年後の派遣労働者の同一労働同一賃金に反映しています。

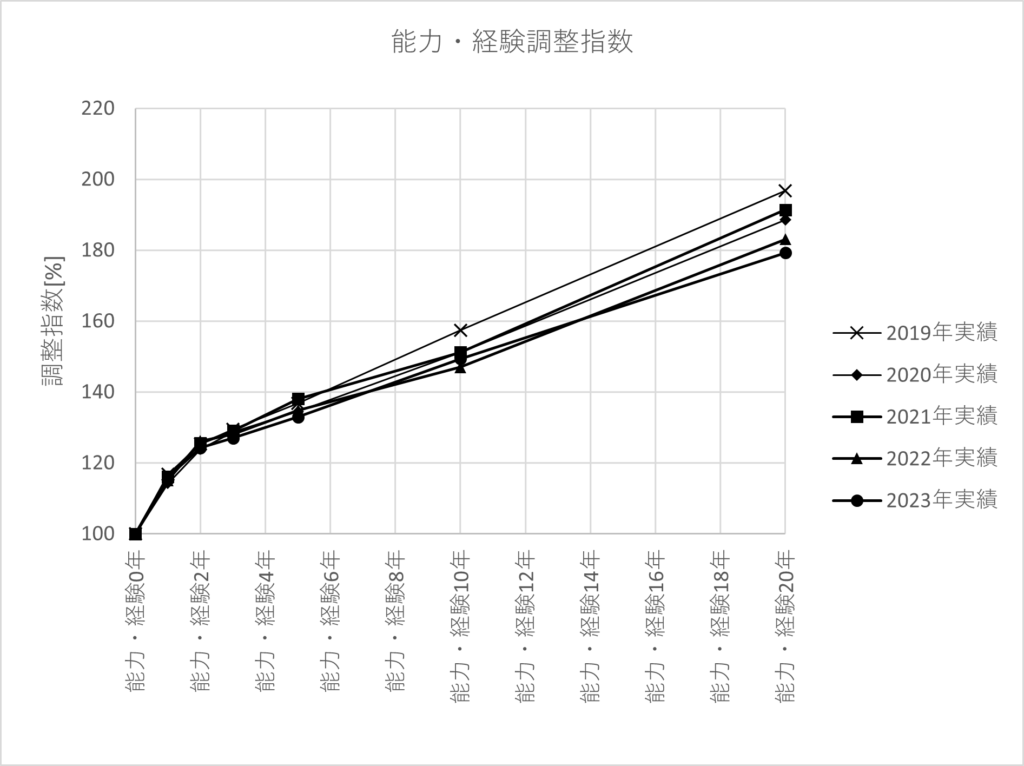

2019年から2023年まで5年間の能力・経験調整指数のグラフを示します。

能力・経験0年の調整指数は100%で変わりません。しかし能力・経験3年以上の調整指数は、最近になるほど下がってきているように見えます。

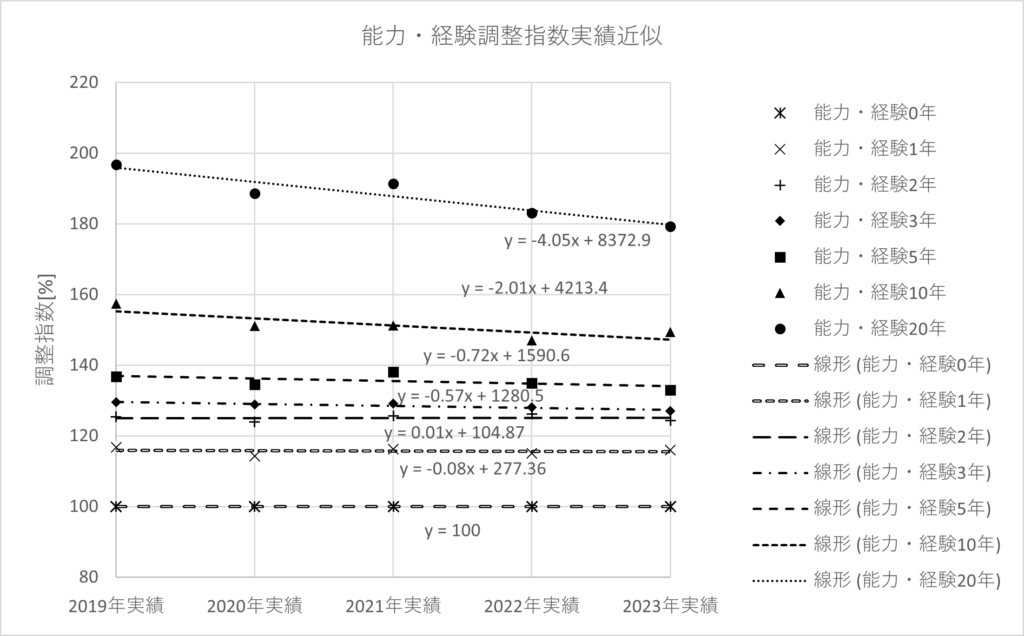

横軸を実績年、縦軸を調整指数としてグラフを書き直すと、実績年と能力・経験年数が上がるほど調整指数が下がっていく様子がわかります。

グラフの中の数式は、能力・経験年数ごとの線形近似を行った数式です。

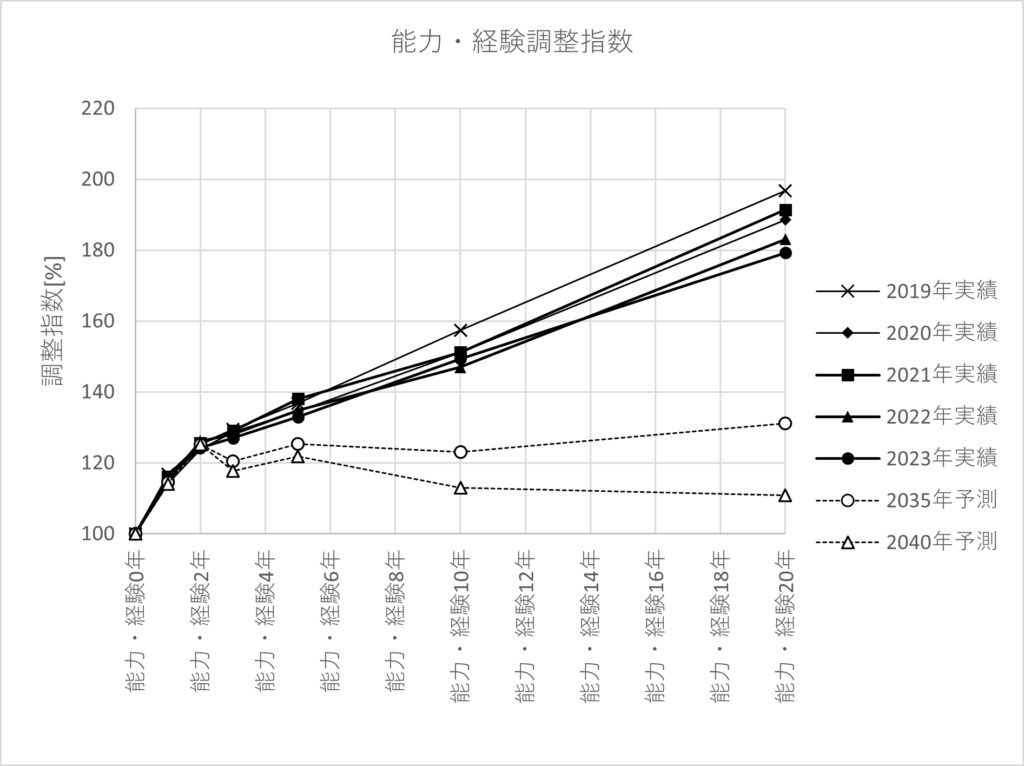

この数式から、2035年と2040年の能力・経験調整指数を予測すると、以下の破線グラフになります。

能力・経験2年以上は、調整指数が125%付近で変わらなくなります。

注意していただきたいこととして、線形近似による予測を行っているので、能力・経験3年以上は125%を割っています。実際には能力・経験2年以上は125%程度に収束すると考えられます。

つまりこれはどういうことかというと、日本の中で当然のように存在した「年功序列賃金」がなくなりつつあるということです。

濱口桂一郎著 ジョブ型雇用社会とは何か ー正社員体制の矛盾と転機

によると、日本の正社員は現在一つの企業に所属する「メンバーシップ型」雇用が主であるけれど、欧米ではある職業を生業とする「ジョブ型」雇用が主であると述べています。

※注意 詳細な定義についてはしっかりと参考文献を読解していただきたいと存じます。

欧米では、同じ職業であればどの会社に属したとしても同じ賃金がもらえます。

日本もここに向かっていくのです。

正規雇用も非正規雇用も関係なくなっていきます。さらに、2年以上働いたパートやアルバイトも正規雇用の正社員と同じ給与を得ることができるようになります。

正社員とは何か?が問われてくるようになるでしょう。これからさらに正社員であることに安住できなくなってきます。

この記事を執筆しているのは2025年ですが、あと10年後の2035年に年功序列賃金が崩壊して、ジョブ型雇用社会がやってくるとしても、社会の様々なシステムの変革が間に合うのかは疑問です。

正社員としてサラリーマンを続けている人の生涯賃金は見直されなくてはなりませんし、保険や投資のシミュレーションも全く違うものになります。持ち家購入計画や子供の養育資金を見直す必要も出てくるでしょう。

能力・経験年数が上がっても賃金が上がらないということは、労働者の平均賃金が全体的に下がるということでもあります。日本の経営者にとっては好ましいことですが、労働者としては賃金を全体的に上げていく必要があります。

現時点でもパート・アルバイトの賃金が低く、物価上昇に対応できないため、生活基盤が成立しないという問題があります。能力・経験指数が0年であっても生活できるような賃金や社会保障を充実させるなどの対策も必要になります。

歴史的にいえば、戦後日本の政財界はジョブ型雇用社会を目指していました。しかし、労働組合が反発して、扶養家族手当とともに年功序列賃金を維持してきた経緯があります。

欧米では産業別労働組合が、各職業の能力とそれに見合った賃金を決めています。日本では厚生労働省のハローワークなどが行っている、職業能力を高める訓練や資格制度の決定や実施、職業紹介までも産業別労働組合が行っています。そのくらい労働組合が強いのですが、今回の情報も含めて、日本では労働に関する決定は政財界主導となっているため、そこに対抗できるためにも労働組合の進化・深化が必要です。

そのためには、世間一般の人々がしっかりと「労働」について深掘りし、自分がどうあるべきかを自ら思考できる基礎能力の向上がなければ、労働組合も進化・深化しません。この辺りは長くなるので記事にできればしたいと思います。宮崎駿さんが東映動画労働組合の書記長であったため、作品に生きることや働くことが反映されている点などは説明したいところです。

数値予測としては5年間のデータから無理矢理導き出した結論であるため強引である点は否めません。例えば10年など、より多くのデータが揃ってからしっかり分析したいところですが、一つの可能性として参考にしていただければと存じます。

| 調査年 | 2019年実績 | 2020年実績 | 2021年実績 | 2022年実績 | 2023年実績 | 2035年予測 | 2040年予測 |

| 能力・経験0年 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 能力・経験1年 | 116.8 | 114.3 | 116.2 | 115.1 | 116 | 114.56 | 114.16 |

| 能力・経験2年 | 125.4 | 123.9 | 125.6 | 126.2 | 124.3 | 125.22 | 125.27 |

| 能力・経験3年 | 129.5 | 128.8 | 129.1 | 128.1 | 127 | 120.55 | 117.7 |

| 能力・経験5年 | 136.8 | 134.5 | 138.1 | 134.9 | 133 | 125.4 | 121.8 |

| 能力・経験10年 | 157.4 | 151.1 | 151.2 | 147 | 149.4 | 123.05 | 113 |

| 能力・経験20年 | 196.8 | 188.6 | 191.4 | 183.1 | 179.3 | 131.15 | 110.9 |